美食外送員引發各界對承攬勞工權益的關注,為協助辨別何謂假承攬、真雇傭,勞動部今公布「勞動契約認定指導原則」,明定勞動契約認定標準,並附「勞動契約從屬性判斷檢核表」,詳列25項檢核事項,讓勞雇雙方據此判斷契約關係。勞動部也向與勞工簽訂個人勞務契約的事業單位喊話,建議事業單位立即自行檢視,並依法辦理。

勞動部指出,勞資除承攬關係外,尚有其他勞務關係類型,因此蒐集歸納各級民事、行政法院判決、大法官解釋及行政機關函釋,再經專家學者研商,以勞動契約的要素與方法,訂定「勞動契約認定指導原則」,讓適用範圍更加完整,避免業者脫法行為。未來,這項指導原則除提供勞資雙方自行檢視,各地方政府及勞動檢查單位也可更快速釐清爭議個案。

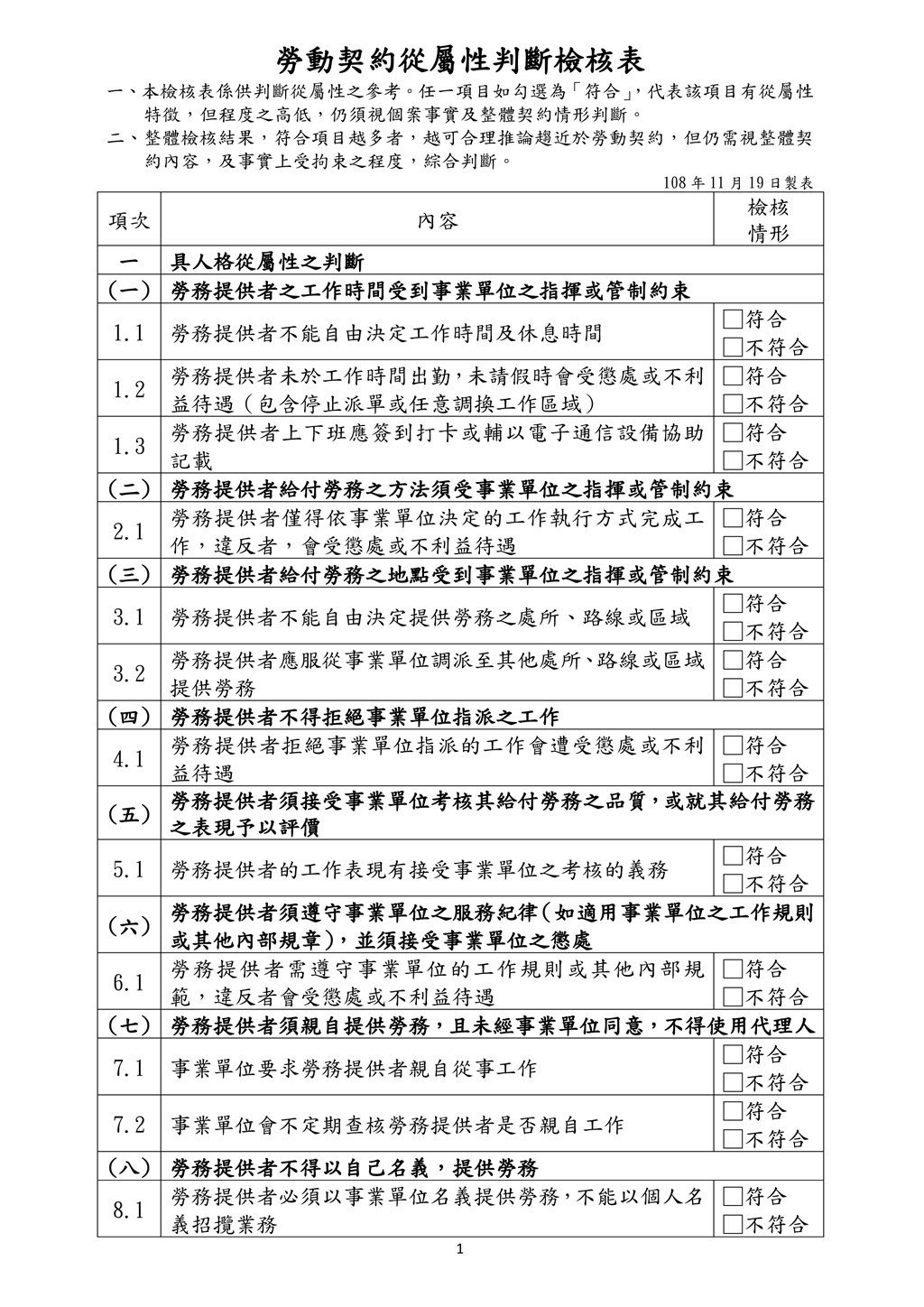

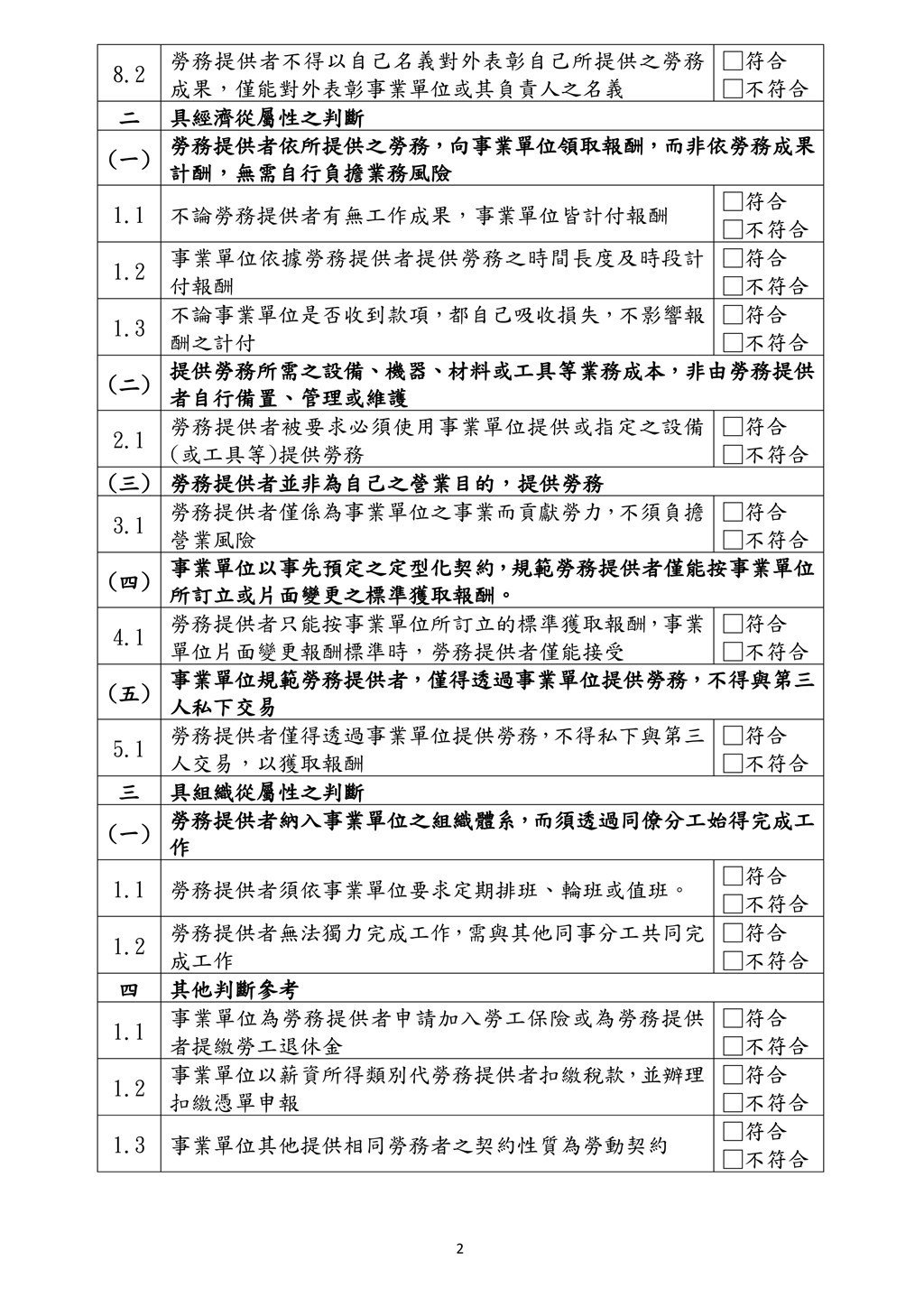

勞動部勞動關係司長王厚偉表示,不論是大法官第740號解釋或法院實務判決,都認為勞動契約應依勞資間從屬性的高低進行實質認定,因此指導原則對於勞動契約的主要判斷標準,分別從「人格從屬性」「經濟從屬性」及「組織從屬性」,逐一舉出具體判斷要素。

人格從屬性包括勞工「工作時間」、「給付勞務方法」及「勞務地點」受到事業單位指揮或管制約束,「不能拒絕雇主指派的工作」、「勞工必須接受事業單位對其考核」、「必須遵守服務紀律及懲處」等8項要素;經濟從屬性有「勞工不論工作有無成果,事業單位都會計給報酬」、「勞工無須負擔營業風險」、「勞工不須自行備置勞務設備」、「勞工僅能依事業單位訂立或片面變更之標準獲取報酬」等5項要素;組織從屬性則有勞工須透過與其他人分工才能完成工作、勞工保險、薪資扣繳等參考事項。

王厚偉說,這份指導原則的創舉,是訂定了勞動契約從屬性判斷檢核表,25項檢核事項可供勞資雙方自我檢視,如勾選符合的項目越多,越可合理推論該契約趨近於勞動契約,不過他強調,仍需視整體契約內容,及事實上勞務提供受事業單位拘束的程度來做綜合判斷。

王厚偉表示,勞工與事業單位間雖可基於契約自由約定勞務契約類型,但法院或行政機關絕不會受到契約形式或名稱拘束,會就個案事實及整體契約內容,並依從屬性高低,實質認定是否為勞動契約(2019.11.19聯合報報導)

勞動部公布「勞動契約認定指導原則」,其中附勞動契約從屬性判斷檢核表,詳列25項檢核事項,供勞雇雙方檢視契約關係。圖/勞動部提供